洪雅“五月臺會”大放光彩的民間藝術(shù)

新聞來源:眉山網(wǎng)

更新時(shí)間:2019-12-03 09:33:50

責(zé)任編輯:雷堯

——眉山非遺背后的故事之七

“五月臺會”已成為洪雅縣的民俗名片。(資料圖片)

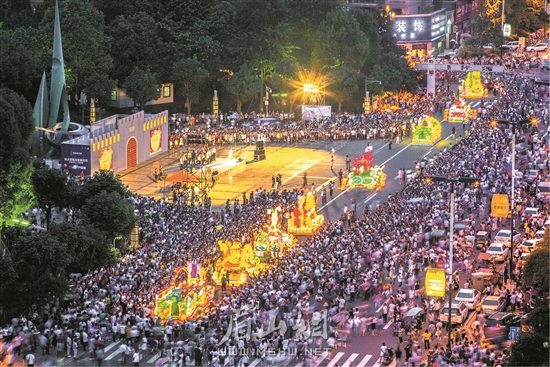

全城同慶“五月臺會”。(資料圖片)

臺會《牡丹亭》。(由受訪者提供)

洪雅“五月臺會”夜游盛況。(資料圖片)

鄧光蘭展示臺會中的頭飾。

眉山網(wǎng)記者 陳甜 文/圖

每年農(nóng)歷五月二十七,對洪雅縣來說非常重要。這一天,是當(dāng)?shù)嘏e行“五月臺會”的日子。這是全城同慶的民俗活動,每年參與民眾達(dá)10萬人,是當(dāng)?shù)赜绊懥Α⒏腥玖Α㈥P(guān)注面最大的民俗文化盛事。

“五月臺會”又稱為城隍廟會,是清代流傳下來的民俗活動,內(nèi)容非常豐富,集民間祈福祭祀、物資交易、手工藝品展銷、民間藝術(shù)交流于一體。200余年來,在洪雅城鄉(xiāng)廣為流傳,影響周邊各地。

洪雅屬大山區(qū)農(nóng)業(yè)縣,且山多地少,交通不便,陰雨天氣多,病蟲害頻發(fā),從而誕生了以祈福為主的地域文化活動——“五月臺會“。起初,這是為了紀(jì)念洪雅城隍爺?shù)纳斩e辦的民間祈福活動。據(jù)清嘉慶十八年(1813年)刊《洪雅縣志》卷三《方輿志、禮俗》篇記載:“五月二十七,傳城隍神誕、皆演劇、極為煩囂”。“臺會”之“臺”是指抬閣或彩車,起初,是以大方桌或木床制作,用竹木及彩紙找扎場景,施以彩繪,由十來歲的孩子裝扮成戲劇中的人物,隨城隍巡游,供趕會民眾欣賞。

在清代和民國時(shí)期,洪雅縣城及止戈、東岳、花溪、柳江、高廟、三寶等鄉(xiāng)鎮(zhèn),在春節(jié)、元宵、端午、中秋,都會舉辦各種形式的廟會、臺會和燈會活動,其中洪雅“五月臺會”享譽(yù)全川。洪雅“五月臺會”經(jīng)過200多年歲月的積淀、傳承和演變,形成了持續(xù)時(shí)間長、參與人數(shù)多、物資交流活躍、表演活動豐富多樣的大型民俗文化活動。

早期,“五月臺會”分別由洪雅縣城洪川鎮(zhèn)及縣內(nèi)七八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)先后舉辦,內(nèi)容大體相同,形式各具特色。到二十世紀(jì)三四十年代起至五十年代初,逐步演化為每年農(nóng)歷五月二十七在洪川和止戈兩鎮(zhèn)定點(diǎn)定期舉辦。

新中國成立后,由于種種原因,這類民俗活動一度停辦。1953年,該活動由于有深厚的群眾基礎(chǔ),有廣泛的群眾影響力,滿足了群眾的精神文化需求,得以恢復(fù)。當(dāng)?shù)乩贸勤驈R會開展物資交流活動,由此,“五月臺會”迎來“重生”,在政府支持下,分別在縣城和止戈鎮(zhèn)舉辦。

改革開放后,縣級文物主管部門對止戈“五龍祠”古建筑群進(jìn)行了修繕并加以保護(hù),恢復(fù)城隍雕像,并在此基礎(chǔ)上,修建了洪雅民俗臺會博物館。館里有“臺會淵源館”“臺會模型館”“石雕館”,展出各種民間造型藝術(shù),原始而實(shí)用的衣食住行、家具、裝飾、竹編、刺繡、雕塑、皮影、花燈、旱船、龍燈等。根據(jù)館中文物記載,“壁山寺記載,每逢農(nóng)歷五月廿七日,商賈輻輳,貨物云集自一日至十日方罷。”可知,“五月臺會”不僅在凝聚人氣、鼓舞人心方面有著獨(dú)特作用,還成為展示洪雅文化的重要平臺。

2004年12月,洪雅縣被授予“四川省民間臺會藝術(shù)之鄉(xiāng)”稱號;2008年12月,洪雅縣得到“中國名間藝術(shù)之鄉(xiāng)”的美稱;2009年7月,省人民政府公布,洪雅“五月臺會”(城隍廟會)列入第二批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。至此,“五月臺會”已成為洪雅縣一張獨(dú)具特色的民俗名片。

“‘五月臺會’是洪雅山區(qū)農(nóng)耕文明的遺存,展示了千百年這一片區(qū)域民眾樸素的祈福思想,滿足了民眾的精神需求,是洪雅民眾的精神支柱和精神家園。”據(jù)洪雅縣相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,臺會的主要內(nèi)容隨時(shí)代變遷,逐步完成由“敬神”向滿足民間大眾物質(zhì)精神追求的轉(zhuǎn)變,即由民間祈福祭祀活動,轉(zhuǎn)化為重農(nóng)祈豐、民眾自娛、和睦鄉(xiāng)鄰、物質(zhì)文化交流的民間文化活動。

一場臺會就是一個引人入勝的故事

據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,“五月臺會”的臺是用傳統(tǒng)工藝找扎,其手工藝性強(qiáng),工藝流程復(fù)雜。傳統(tǒng)臺會制作選取本地盛產(chǎn)的竹、木及彩紙找扎場景,運(yùn)用剪紙、繪畫等藝術(shù)表現(xiàn)形式展現(xiàn)立體的舞臺畫面,再由少男少女裝扮成戲劇中的人物,立于八仙桌、木凳尖或扇尖表演,隨城隍巡游鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道。

每年臺會的重頭戲,莫過于游街活動,這也是趕會人員關(guān)注的焦點(diǎn)。每場臺會由4個或8個身強(qiáng)力壯的漢子抬著游街,所以,臺會其實(shí)就是“抬會”,后來才改用了汽車裝置游行。

“每場臺會的表演內(nèi)容并不是憑空編造的,都是根據(jù)經(jīng)典的故事改編而來,所以一場臺會就是一個引人入勝的故事。”臺會找扎技藝傳承人鄧光蘭說。

今年的“五月臺會”,鄧光蘭參與制作了其中3場臺會,其中有兩個“高樁”、一個“平臺”,分別是《牡丹亭》《三岔口》和《梁祝化蝶》。鄧光蘭說,“高樁”的制作比“平臺”難多了。

在《牡丹亭》這場臺會里,有兩個表演角色,分別是男主角柳夢梅和女主角杜麗娘。雖然這個故事很多人比較熟悉,但鄧光蘭等人制作的臺會出場后,還是引起了現(xiàn)場觀眾的陣陣驚呼。柳、杜二人著藍(lán)色和粉色的戲服,柳夢梅一手拿著折扇,一手拿著柳枝,杜麗娘站著的地方不是別處,正是柳枝之處。一只手就能輕松托起一個人?那柳枝會不會斷?杜麗娘會不會摔下來?帶著這些疑問,觀眾們看得興趣盎然。

“這就是‘高樁’的魅力,具有驚、奇、險(xiǎn)的特點(diǎn)。”鄧光蘭說,很多人會問她“高樁”的秘密在哪里,她一般都不會說,因?yàn)槿绻蠹抑懒似渲械脑E竅,看起來就不會那么驚喜了。

今年國慶節(jié),鄧光蘭受到邀請,帶著《牡丹亭》和《三岔口》兩臺“高樁”到成都杜甫草堂展演,讓更多的人了解洪雅臺會的魅力。

鄧光蘭:將傳統(tǒng)之美傳承下去

在洪雅縣止戈鎮(zhèn),“五月臺會”有著深厚的群眾基礎(chǔ),很多人家世世代代都和臺會結(jié)緣。

鄧光蘭一家也是這樣。從她的祖父起,她家就與臺會結(jié)下了不解之緣。耳濡目染下,20世紀(jì)80年代初,鄧光蘭就參與設(shè)計(jì)、制作臺會,如今,75歲的她依然活躍其中。

11月28日,記者見到鄧光蘭時(shí),她正在家中用竹篾和布料制作牛頭道具。“朋友要表演牛兒燈,但沒有牛頭,讓我?guī)兔ψ鲆粋€。”鄧光蘭說,她擅長這些手工藝活,能幫忙的都會幫一下。

鄧光蘭是家里的第三代傳人,臺會找扎技藝是從祖父那輩傳下來的。童年時(shí)期,鄧光蘭經(jīng)常看到父親參與設(shè)計(jì)、制作臺會,于是對臺會產(chǎn)生了濃厚的興趣。小小的她常常仔細(xì)觀察臺會,時(shí)不時(shí)拿起父親的筆,在紙上表達(dá)自己的想法。發(fā)現(xiàn)女兒有臺會方面的天賦,鄧父決心好好培養(yǎng),把一身技藝全部傳給她。鄧光蘭不負(fù)父親的期望,找扎技藝學(xué)得又好又快。

“設(shè)計(jì)臺會表演的時(shí)候,要考慮很多東西。內(nèi)容要好,形式要好看,同時(shí)要保證安全,最關(guān)鍵的還要將故事融合在臺會表演當(dāng)中。”鄧光蘭說,臺會的內(nèi)容定了之后,就要著手準(zhǔn)備工作。傳統(tǒng)找扎技藝以竹篾和棉絲紙為材料,竹篾經(jīng)過拋光、塑形、火烤等多道工序加工,棉絲紙?jiān)谕┯屠锝^才有一定程度的韌性,并且具有防水功效。

最奇特的是,臺會“高樁”上的人物會呈現(xiàn)“金雞獨(dú)立”之態(tài),看上去沒有任何外力支撐——這便是臺會找扎技藝的精髓,給人一種“驚、奇、險(xiǎn)”的視覺感受。

找扎,就是通過力學(xué)原理,做出一個非常具有隱蔽性的支撐點(diǎn),術(shù)語叫作“高樁”。比如,在平臺的中心豎立一根3至4米長的鋼筋,頂端按需要鑄彎作為芯子,將演員纏裹固定在芯子上,腰和腿用白布捆牢,再套上戲裝,或者安裝假手、假腳,演員們才能“大顯神通”而不露破綻。

要達(dá)到設(shè)計(jì)的效果,并不是一件容易的事,需要有電工、木工、焊工和美工協(xié)作完成,而鄧光蘭就是總設(shè)計(jì)師。雖然畫好圖、標(biāo)好尺寸后,就可以交給其他人制作,但鄧光蘭并不敢就此當(dāng)“甩手掌柜”。她會全程指導(dǎo)、查看制作過程,發(fā)現(xiàn)有偏差,及時(shí)糾正。“‘高樁’表演有風(fēng)險(xiǎn),必須確保這些道具的準(zhǔn)確性、安全性,不能出現(xiàn)一絲問題。”鄧光蘭說。

每一次設(shè)計(jì)和制作臺會,都十分辛苦,鄧光蘭并不在乎。她樂在其中,一心沉醉在臺會找扎技藝的傳承之中。

鄧光蘭深知,找扎技藝要建立在對典故熟知的基礎(chǔ)上,這樣才不會將不同故事中的人物和武器、配飾等弄錯。因此,多年來,她一面積極向前輩們請教,一面刻苦鉆研古籍,提升自身知識儲備。目前,鄧光蘭已經(jīng)設(shè)計(jì)了幾十場不同的臺會,各個時(shí)期故事里的人物特征、武器、配飾等從未出錯。

在鄧光蘭的家中,有很多古代頭飾,有唐代的鳳頭、清代的旗頭等,這些是鄧光蘭一針一線縫合而成的。鄧光蘭說,她小時(shí)候就常在家中看到各種珠子、布料等材料,也看到了母親是怎樣將這些材料做成一個個完整的頭飾的。在母親的指導(dǎo)下,她很快學(xué)會了制作頭飾。后來,開始設(shè)計(jì)、制作臺會時(shí),這門手藝正好派上用場。為了達(dá)到最佳效果,她親自制作了很多頭飾。“頭飾是很有講究的,比如,簡單一點(diǎn)的是普通女性戴的,復(fù)雜一點(diǎn)的就是貴妃等有身份的女性戴的,不能隨便亂搭配,得根據(jù)角色需求來配。”鄧光蘭說。

今年,有一件事令鄧光蘭倍感高興,因?yàn)樗袀鞒腥肆恕?月,在相關(guān)部門工作人員的見證下,她的大女兒王亞非接下了傳承臺會找扎技藝的擔(dān)子。

和鄧光蘭一樣,王亞非從小就接觸了臺會。小時(shí)候,她還被母親拉去當(dāng)過臺會的小演員。正是這種幾十年無聲的文化浸潤,讓她對臺會制作十分感興趣,并且學(xué)會了不少技巧。十年前,鄧光蘭就帶著王亞非一起參與臺會制作,并通過實(shí)踐操作,將多年來的心得體會傳授給女兒。現(xiàn)在,在設(shè)計(jì)、制作臺會方面,王亞非已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面了。

“現(xiàn)在我身體還行,再多幫襯她幾年。”鄧光蘭說,她希望女兒能夠?qū)⑴_會找扎技藝進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)光大。