【深度聚焦】千年古堰潤(rùn)眉州 造福蒼生兩千年丨走近四川省通濟(jì)堰引水灌溉工程

新聞來(lái)源:

更新時(shí)間:2022-10-06 11:28:57

責(zé)任編輯:黃馨月

一座古代大型水利工程,延續(xù)兩千多年的傳奇。

10月6日,第24屆國(guó)際灌排大會(huì)暨第73屆國(guó)際灌排委員會(huì)國(guó)際執(zhí)行理事會(huì)在澳大利亞阿德萊德召開(kāi)。會(huì)上公布了2022年度世界灌溉工程遺產(chǎn)名錄,四川省通濟(jì)堰入選。

四川省通濟(jì)堰始建于西漢景帝末年(公元前141年),是岷江中游的一座具有兩千多年歷史的大型水利工程。

在兩千多年的歷史長(zhǎng)河中,通濟(jì)堰為灌區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。在長(zhǎng)期治水實(shí)踐中,通濟(jì)堰管理者總結(jié)出了“冬閉春開(kāi),平梁分水”等治水原則,積累了“歲修準(zhǔn)則”“定點(diǎn)飛沙”等治水經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)造出“大自然黃金角度引水”“砌石硬堰”“以簍易石”“鐵壁筒”等傳統(tǒng)工程技術(shù);設(shè)立堰工局,實(shí)行堰長(zhǎng)制,采取輪灌制等,形成了具有通濟(jì)堰特色的水利管理體制,在中國(guó)水利史上留下濃墨重彩的一筆。

時(shí)至今日,通濟(jì)堰仍然灌溉成都、眉山兩市的新津、彭山、東坡、青神4縣(區(qū))52萬(wàn)畝土地,惠及人口百萬(wàn)。灌區(qū)是新時(shí)代打造更高水平“天府糧倉(cāng)”的策源地,灌區(qū)內(nèi)的太和鎮(zhèn)永豐村就以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范基地聞名全國(guó)。同時(shí),通濟(jì)堰灌溉工程水系為眉山提供了高質(zhì)量的景觀環(huán)境、人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。隨著城鄉(xiāng)一體化的推進(jìn),今后通濟(jì)堰灌溉工程的生態(tài)效益和社會(huì)效益會(huì)更加顯著,在城鄉(xiāng)供水和環(huán)境保護(hù)方面作用會(huì)更加突出。

西漢古堰越千年 效益顯著不簡(jiǎn)單

通濟(jì)堰在歷史上曾稱六水門、蒲江大堰、馨堰、遠(yuǎn)濟(jì)堰、通濟(jì)堰、桐梓堰、解放渠,1983年恢復(fù)通濟(jì)堰稱謂。

據(jù)史料可知,通濟(jì)堰為西漢時(shí)期(前141年)蜀郡太守文翁主導(dǎo)修建,距今已有2162年。2003年出版的《中國(guó)水利百科全書(shū)·水利史分冊(cè)》上有:“西漢景帝時(shí),蜀郡守文翁在岷江流域筑湔堰,在武陽(yáng)縣(今四川彭山)引岷江水筑大堰,開(kāi)六水門灌溉。”

經(jīng)唐代擴(kuò)建后,通濟(jì)堰與都江堰一道助推四川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,成就了“揚(yáng)一益二”的美譽(yù)。益州社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,除受益于都江堰外,就應(yīng)數(shù)當(dāng)時(shí)灌面已達(dá)16萬(wàn)畝的通濟(jì)堰了。北宋秦觀曾說(shuō):“今之沃土,莫如吳、越、閩、蜀。”南宋魏了翁說(shuō)得更明白:“蜀餉為粟百五十萬(wàn)石,仰西州者居多。歲恃以稔,惟都江、通濟(jì)二堰。”其時(shí),通濟(jì)堰的灌面已達(dá)34萬(wàn)畝。灌區(qū)之富庶備受愛(ài)國(guó)詩(shī)人陸游之稱贊:“其(眉州)山川靈秀,物產(chǎn)豐富,甲于西蜀”,還留下古眉州“孕奇蓄秀當(dāng)此地,郁然千載詩(shī)書(shū)城”的美譽(yù)。

通濟(jì)堰建成后,經(jīng)過(guò)歷代改造,形成了延續(xù)至現(xiàn)代的渠首樞紐(包括攔河大壩、引水渠堤、通航水缺、控制標(biāo)準(zhǔn)等工程設(shè)施)的大致布置格局。它是岷江流域古代少有的有壩引水工程,其攔河壩是我國(guó)歷史上規(guī)模最大、運(yùn)用時(shí)間最長(zhǎng)的活動(dòng)壩。

隨著灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,原有渠首工程已不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,2005年改建成永久性引水?dāng)r河壩(混凝土重力壩),結(jié)束了通濟(jì)堰低壩引水的歷史。攔河壩改建工程榮獲2016年中國(guó)水利行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程的最高獎(jiǎng)項(xiàng)——大禹獎(jiǎng)。另外,通濟(jì)堰還獲得四川省“文明灌區(qū)”“文明單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。

灌面超過(guò)50萬(wàn)畝 “天府糧倉(cāng)”口糧安

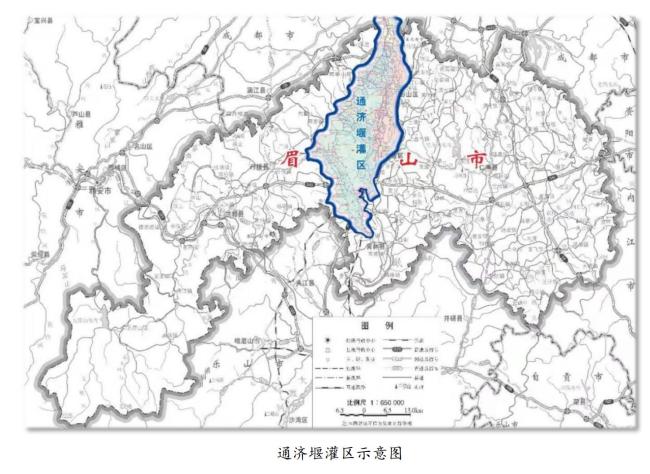

作為古代創(chuàng)建在岷江中游至今仍然發(fā)揮巨大綜合效益的著名大型水利工程,通濟(jì)堰灌區(qū)位于成都平原西南部,是都江堰灌區(qū)的重要組成部分,是“天府糧倉(cāng)”的重點(diǎn)區(qū)、糧食安全的壓艙石。

通濟(jì)堰灌區(qū)地理位置在東經(jīng)103°41'~103°55'與北緯29°51'~30°27'之間。屬亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū),氣候溫和,雨量充沛,水熱同季,無(wú)霜期長(zhǎng),據(jù)眉山氣象臺(tái)資料分析,具有冬無(wú)嚴(yán)寒,夏無(wú)酷熱,霜雪少見(jiàn),四季分明,空氣濕潤(rùn)的氣候特點(diǎn)。年平均氣溫 16.5℃~ 17.2℃,年平均降雨量為 1153.7mm。

灌區(qū)呈菱形,南北長(zhǎng)約60公里,東西寬約13.6公里,幅員面積約772.6平方公里。工程由長(zhǎng)417m的引水?dāng)r河壩,長(zhǎng)98.47km的總、東、西3條干渠,長(zhǎng)363.43km的65條支渠,長(zhǎng)493.81km的304條斗渠,3786座支渠及以上渠系建筑物組成。渠首位于四川省成都市新津區(qū)南河入岷江口以上約250米處,主水源為南河,設(shè)計(jì)引水流量48m3/s,年引水量達(dá)13億m3以上。主要功能是為灌區(qū)提供生產(chǎn)、生活、生態(tài)用水和調(diào)節(jié)灌區(qū)區(qū)間洪水,灌溉成都、眉山兩市的新津、彭山、東坡、青神四縣(區(qū))16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)52萬(wàn)畝農(nóng)田,惠及人口百萬(wàn)。

防汛抗旱功能全 科學(xué)建管事業(yè)興

水利興則農(nóng)業(yè)興。水利是農(nóng)業(yè)的命脈,是鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵。

通濟(jì)堰,作為一座灌排兼容的水利工程,利用周圍的地形環(huán)境和岷江河床彎道環(huán)流的水流規(guī)律,很好地完成了引水、泄洪、排沙等任務(wù)。是中國(guó)古代人民智慧的結(jié)晶,因其有壩引水的重要特征成為中華水利文明劃時(shí)代的杰作,更是古代水利工程沿用至今,“古為今用”的典范。

在水量控制上,通濟(jì)堰在成都平原灌首工程中首創(chuàng)以竹籠壘石為堤的“活動(dòng)壩”,既充分利用了水資源,又最大限度減少工程對(duì)自然河道的影響。至現(xiàn)代才逐步被樁夾混凝土包殼壩和攔河閘壩所替代。

在工程選址上,通濟(jì)堰進(jìn)水口選在新津岷江、西河、南河交匯處,充沛的水源滿足了灌區(qū)農(nóng)業(yè)用水的需要;右岸位于修覺(jué)山腳下,為堅(jiān)硬紅質(zhì)砂巖,耐沖刷,有效解決了凸岸沖刷問(wèn)題。其攔河壩與南河斜交,采取了引水方向和自然河流方向呈大自然“黃金角”(137.5度)。

從位置來(lái)看,通濟(jì)堰渠首攔河壩修建在南河入岷江口以上約250米處,既可利用主水源南河流域廣闊的集雨面積,又可利用西河補(bǔ)水,能最大程度保障水量供給,滿足灌溉要求。該位置正好是眉彭沖積平壩的起點(diǎn),在此筑壩開(kāi)渠可灌溉眉彭平壩廣袤的土地,促進(jìn)了灌區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

從地形來(lái)看,在渠首攔河壩以下,左岸緊鄰岷江,右鄰長(zhǎng)丘山脈。壩區(qū)地勢(shì)西高東低,沿壩區(qū)西側(cè)的長(zhǎng)丘山脈開(kāi)渠,可滿足壩區(qū)大部分農(nóng)田自流灌溉要求,極大降低了用水成本。

四川省都江堰水利發(fā)展中心通濟(jì)堰管理處黨委委員、工會(huì)主席李忠孝介紹,通濟(jì)堰與都江堰一樣,體現(xiàn)了古人“道法自然、天人合一”的哲學(xué)思想,彰顯了“乘勢(shì)利導(dǎo)、因時(shí)制宜”的治水智慧,正確利用岷江洪澇規(guī)律和成都平原懸江特點(diǎn),借用彎道環(huán)流的特性,使其統(tǒng)一在灌溉工程體系中,消除水患,變害為利,同都江堰一道,造就成都平原“水旱從人,不知饑饉,時(shí)無(wú)荒年,天下謂之‘天府’也”,適應(yīng)了灌區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

同時(shí),在抗旱效益方面,干渠輸水損失由解放前的30%下降到現(xiàn)在的5%,渠系水利用系數(shù)由0.41提高到0.65。特別是2005年10月位于新津區(qū)的通濟(jì)堰引水?dāng)r河壩的建成,通過(guò)壩前300萬(wàn)m3的蓄水調(diào)節(jié),徹底解決了長(zhǎng)期困擾灌區(qū)4—6月時(shí)段缺水難題,保障了灌區(qū)“芒種前滿栽滿插”春耕用水。

興利除害民為本 生命財(cái)產(chǎn)皆安全

通濟(jì)古堰的傳承與保護(hù)、利用與發(fā)展,不僅事關(guān)灌區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,而且事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局;不僅關(guān)系到防洪安全、供水安全、糧食安全,而且關(guān)系到生活安全、經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全。

興水利,除水害,乃治水之本。通濟(jì)堰辮狀渠系布置結(jié)合依勢(shì)而建的湃缺,實(shí)現(xiàn)高水準(zhǔn)的防洪能力。岷江以西的毛河、醴泉江等河流與渠道平交,灌區(qū)內(nèi)干支斗渠的排列呈辮狀布置。岷江干流春季有雪水補(bǔ)入,徑流季節(jié)變化與降雨季節(jié)相應(yīng)。大面積暴雨發(fā)生可隨洪峰傳播,威脅灌區(qū)安全。辮狀的渠系布置可在洪峰到來(lái)時(shí),拓寬河床,迅速降低汛期水位,減少損失。灌區(qū)以條石筑堤為湃,俗稱湃缺依勢(shì)而建,分段排泄。溢流面大都采用臺(tái)階式布置,以利于消能。

此外,通濟(jì)堰工程改造在設(shè)計(jì)上保障灌排兼容。洪水期各級(jí)渠系承擔(dān)著行洪、泄洪任務(wù),保證灌區(qū)4個(gè)縣(區(qū))、100多萬(wàn)人生命財(cái)產(chǎn)安全。特別是2004年拆除了有兩千多年歷史的“活動(dòng)壩”,新建的閘壩式攔河壩可使河床沖空,徹底解決了新津縣城的排洪問(wèn)題,整治后渠道防洪能力也大大提高。

“通濟(jì)堰灌區(qū)充分利用自然地形和現(xiàn)有條件,因地制宜,巧妙地做到了灌溉、抗旱等綜合功能要求,沒(méi)有破壞自然環(huán)境。在系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中,還摸索建立了與之相適應(yīng)的管理體系。灌溉系統(tǒng)與管理制度相結(jié)合,既促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,也充分展現(xiàn)了先民治水的智慧。”通濟(jì)堰管理處運(yùn)管科高級(jí)工程師陳志明介紹。

通濟(jì)堰還為“水潤(rùn)眉州”作出了巨大貢獻(xiàn)。岷江以西的毛河、醴泉河等河流與渠道平交,其徑流受通濟(jì)堰控制,通濟(jì)堰對(duì)岷江西岸小流域防洪抗?jié)澈退鷳B(tài)改善發(fā)揮著不可替代的作用,從根本上改善了灌區(qū)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境,并且通濟(jì)堰灌區(qū)水質(zhì)經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)已達(dá)到地表水Ⅲ類。在生態(tài)效益方面,通濟(jì)堰充沛的水源保障了灌區(qū)內(nèi)10多條河流、4個(gè)區(qū)(縣)、多個(gè)城鎮(zhèn)及濕地公園生態(tài)用水之需。對(duì)灌區(qū)內(nèi)醴泉河、通惠河等河流及青龍濕地、蘇洵公園等實(shí)施生態(tài)供水,占全年引水量的60%以上。

齊心協(xié)力推申遺 傳承保護(hù)促發(fā)展

通濟(jì)堰的創(chuàng)建,以不破壞自然資源,充分利用自然資源為人類服務(wù)為前提,變害為利,使人、地、水三者高度協(xié)調(diào)統(tǒng)一,是一項(xiàng)偉大的“生態(tài)工程”,書(shū)寫了中國(guó)古代水利史的光輝篇章。

通濟(jì)堰歷經(jīng)兩千多年發(fā)展,尤其是新中國(guó)成立后對(duì)工程的改建和擴(kuò)建,實(shí)現(xiàn)了通濟(jì)堰的可持續(xù)發(fā)展,為眉州的人民生活、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)安定、文化繁榮、生態(tài)改善提供了有力的物質(zhì)支撐。從“坤維上腴,岷峨奧區(qū)”到“水育萬(wàn)物,通濟(jì)天府”,千百年來(lái),灌區(qū)孕育了東坡文化、長(zhǎng)壽文化、忠孝文化等優(yōu)秀歷史文化;培育了東坡泡菜、新津黃辣丁、青神竹編等著名“地理標(biāo)志”;成就了中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)、中國(guó)優(yōu)質(zhì)稻米之鄉(xiāng)、中國(guó)泡菜之鄉(xiāng)等特色“中國(guó)之鄉(xiāng)”,是眉山“千湖之城”建設(shè)和成眉同城化發(fā)展的水資源支撐,也是眉山建成全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家森林城市的重要基礎(chǔ)保障。

四川省水利廳、眉山市委市政府和都江堰水利發(fā)展中心高度重視通濟(jì)堰申遺工作,希望通過(guò)申報(bào)世界灌溉工程遺產(chǎn),梳理灌溉文明發(fā)展脈絡(luò),促進(jìn)灌溉工程遺產(chǎn)保護(hù)。同時(shí)傳承灌溉工程治水智慧,增強(qiáng)文化自信,為水利事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供歷史經(jīng)驗(yàn)和啟示,更好地利用和保護(hù)在用古代灌溉工程,踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想,服務(wù)“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”,讓通濟(jì)堰千秋萬(wàn)代造福灌區(qū)人民。

申遺始于2020年。在申遺過(guò)程中,市委、市政府組織專家進(jìn)行實(shí)地考察,通過(guò)積極溝通對(duì)接,申遺工作得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專家的大力支持。申遺工作推進(jìn)會(huì)指出,通濟(jì)堰申遺是我市貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的實(shí)際行動(dòng),是科學(xué)保護(hù)利用通濟(jì)堰核心資源,提升通濟(jì)堰知名度和美譽(yù)度的重要工程。全市上下要統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)定信心,強(qiáng)化措施,推進(jìn)申遺。

2022年4月11日,四川省都江堰水利發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱都發(fā)中心)和眉山市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席通濟(jì)堰申報(bào)世界灌溉工程遺產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)核查匯報(bào)會(huì)都發(fā)中心主會(huì)場(chǎng),都發(fā)中心黨委書(shū)記、主任朱澤華主持現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估匯報(bào)會(huì),大力支持、積極推進(jìn)通濟(jì)堰申遺。

2022年5月7日,中國(guó)國(guó)家灌溉排水委員會(huì)公布,通濟(jì)堰入選2022年度世界灌溉工程遺產(chǎn)中國(guó)候選工程。

2022年10月6日,國(guó)際灌溉排水委員會(huì)宣布,通濟(jì)堰成功上榜2022年度世界灌溉工程遺產(chǎn)名單。歷時(shí)兩年多,通濟(jì)堰終于如愿以償,為眉山捧回第一塊世界級(jí)的“金字招牌”,成為“三蘇故里、人文眉州”第一堰。

傳承古堰文明,引領(lǐng)現(xiàn)代水利。下一步,我市將按照水利部要求,在水利廳指導(dǎo)下,會(huì)同都發(fā)中心認(rèn)真落實(shí)《通濟(jì)堰世界灌溉工程遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃》,建立健全遺產(chǎn)宣傳教育體系、保障措施體系、文化挖掘及展示體系、利用與發(fā)展體系等,更好地傳承、保護(hù)、發(fā)展和利用好通濟(jì)堰這座擁有兩千多年歷史的大型綜合水利工程,打造新時(shí)代更高水平的“天府糧倉(cāng)”,為眉山建設(shè)成都都市圈高質(zhì)量發(fā)展新興城市貢獻(xiàn)水利力量,奮力推動(dòng)治水興川再上新臺(tái)階。

來(lái)源 | 眉山日?qǐng)?bào)全媒體記者 羅思源 見(jiàn)習(xí)記者 廖帥

(圖片由四川省都江堰水利發(fā)展中心通濟(jì)堰管理處提供)