【糧倉?糧技】豐收節特別報道③眉山:向技術要糧 用科技增糧

新聞來源:

更新時間:2022-09-23 10:02:08

責任編輯:黃馨月

要加強現代農業科技推廣應用和技術培訓,把種糧大戶組織起來,積極發展綠色農業、生態農業、高效農業。我們有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。 ——習近平

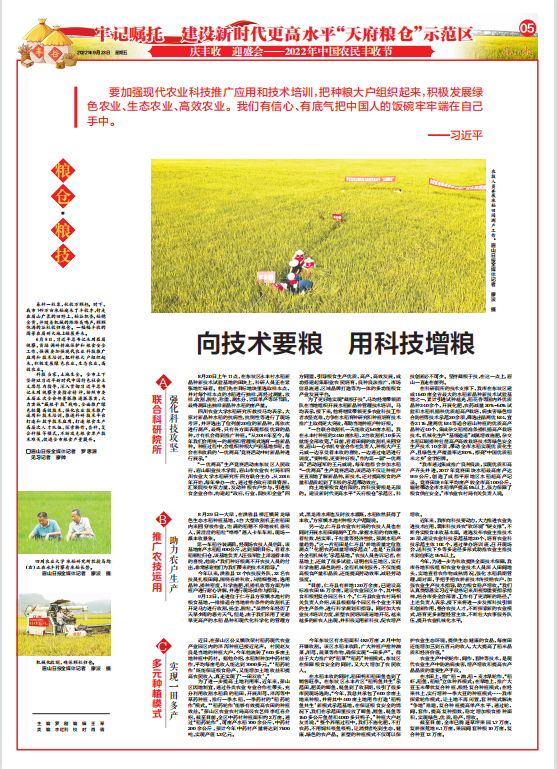

春種一粒粟,秋收萬顆籽。時下,我市149萬畝水稻迎來了豐收季,行走在眉山廣袤的田野上,稻谷飄香、稻穗金黃,伴隨著機械的陣陣轟鳴聲,顆顆飽滿的谷粒收歸糧倉。一幅幅豐收的圖景在眉州大地上鋪展開來。

6月8日,習近平總書記來川蒞眉視察,首站調研耕地保護和糧食安全工作,強調要加強現代農業科技推廣應用和技術培訓,把種糧大戶組織起來,積極發展綠色農業、生態農業、高效農業。

科技當家,土地生金。全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記來川視察重要指示精神,按照市委五屆五次全會部署抓推進抓落實,大力實施“藏糧于技”戰略,全面推廣綠色輕簡高效技術,強化農業技術推廣運用和技術培訓,推進科研技術平臺打造和數字技術應用,打造糧食生產高層次人才隊伍,探索輪作、套種、復合種植等模式,不斷攻克糧食單產技術難關,促進全市糧食產量提升。

農技人員開展水稻田間測產工作。眉山日報全媒體記者 廖波 攝

A

聯合科研院所

強化科技攻堅

8月20日上午11點,在東坡區永豐村水稻新品種新技術試驗基地的田塊上,科研人員正在緊張地忙碌著。他們先在目標地塊里選取樣本點,并對每個樣本點的水稻進行抽樣,再經過測量、放樣、收割、脫粒、稱重、測水分、計算單產等環節后,最終測算出抽樣新品種水稻的畝產量。

四川農業大學水稻研究所教授馬均表示,大家對新品種水稻的抗病性、抗倒性等進行了現場考評,并評選出了位列前20位的新品種,再依次進行測產,最終,只有各方面表現都很優異的品種,才有機會得到推廣種植。“從2016年至今,每年我們會用統一的規格和管理模式選育一些新品種。種植過程中,會組織種糧大戶到基地參觀,也會在秋收后的‘一優兩高’競賽活動中對新品種進行展示。”

“一優兩高”生產競賽活動由東坡區人民政府、眉山職業技術學院、眉山市農業農村局和四川農業大學水稻研究所四方聯合主辦,從2016年開始,每年舉辦一次,通過整合政府項目資源、匯聚院校專家力量、發動種糧農戶參與、引進糧食企業合作,構建起“政府、行業、院校和企業”四方同盟,引導糧食生產優質、高產、高效發展,成功搭建起集職業農民培育、良種良法推廣、市場信息流通、區域品牌打造等為一體的多功能糧食產業發展平臺。

為了更好地實現“藏糧于技”,馬均經常帶領團隊在當地組織開展水稻新品種管理技術培訓。馬均表示,接下來,他將繼續帶領更多農業科技工作者攻堅克難,力爭在水稻育種研究和種植培育技術推廣上取得更大突破,幫助當地種植戶種好糧。

“一臺聯合收割機一天能收近50畝水稻。我在永豐村種植的2450畝水稻,3臺收割機10多天就能全部收完。”日前,看著田間的收割機來回穿梭,眉山一心農機專業合作社負責人、種糧大戶王元威一邊享受著豐收的喜悅,一邊通過電話進行調度。“要種糧,更要種好糧。”作為第一屆“一優兩高”活動冠軍的王元威說,每年他都會參加水稻“一優兩高”生產競賽活動,該活動不僅讓種植戶更直觀地了解新品種、新技術,還對提高糧食的產量和品質起到了積極的示范帶動效應。

向土地要糧食是有限的,向科技要糧是無限的。建設新時代更高水平“天府糧倉”示范區,科技創新必不可少。堅持藏糧于技,在這一點上,眉山一直走在前列。

在科研院所的技術支撐下,我市在東坡區建成1500畝全省最大的水稻新品種新技術試驗基地之一,累計引進試種越光、稻花香等國內外優質品種340余個,開展化肥、農藥減量20%-50%試驗和水稻機插秧優質超高產栽培、病蟲害綠色綜合防控等技術示范30余項,篩選出晶兩優534、宜香2115、隆兩優534等適合眉山種植的優質高產品種近40個,集成雜交稻精準條播機插高產栽培技術、機械化生產“基緩追速”減氮增效施肥、雜交水稻印刷播種壯苗高產高效栽培技術等綠色安全生產技術10余項,帶動全市水稻實現優質化生產,且綠色生產覆蓋率達80%,擦亮“中國優質稻米之鄉”金字招牌。

“我市通過集成推廣良種良法,實現優質和高產齊頭并進,2017年競賽田塊水稻最高畝產達969公斤,創造了成都平原地區水稻超高產記錄。競賽田塊6年平均畝產較全市高100公斤,輻射帶動全市水稻單產提高5%以上,強力保障了糧食供應安全。”市農業農村局有關負責人說。

四川農業大學水稻研究所教授馬均(右)正在永豐村察看水稻長勢。 眉山日報全媒體記者 廖波 攝

B

推廣農技運用

助力農戶生產

8月29日一大早,在洪雅縣柳江鎮黃龍綠色生態水稻種植基地,4臺大型收割機正在稻田內來回穿梭作業,飽滿的稻穗不停地被機器吸入,黃澄澄的稻粒“嘩嘩”落入卡車車廂,現場一派豐收景象。

第一車稻谷裝滿后,經現場農技人員估算,該基地畝產水稻超600公斤,達到預期目標。看著水稻顆粒歸倉,該基地負責人汪強軍臉上洋溢著豐收的喜悅,他說:“我們種好糧離不開農技人員的付出,非常感謝他們為我們帶來的技術和指導。”

今年以來,洪雅縣13個農技服務隊、32名農技員扎根田間,圍繞春耕秋收,從精細整地、選用品種、播種密度、科學施肥、機播機收等方面為種植戶進行耐心講解,并進行現場操作與指導。

9月13日,走進位于仁壽縣方家鎮水池村的糧食基地,一排排適合當地耕作條件的收割機正開足馬力進行收割、揚塵、脫粒。“雖然今年經歷了天旱少雨的惡劣天氣,但是,由于我們采用了更耐旱更高產的水稻品種和現代化科學化的管理方式,黑龍灘水庫也及時放水灌溉,水稻依然獲得了豐收。”方家鎮水池村種糧大戶范琨說。

另一邊,仁壽縣農業農村局的農技人員也在同時開展水稻田間測產工作,掌握水稻的有效穗、著粒數、結實率、千粒重等經濟性狀,預測水稻產量趨勢。“這一片稻田是仁壽縣‘耕地質量定位監測點’‘化肥農藥減量增效示范點’,也是‘五良融合全程機械化’示范基地。”農技人員告訴記者,在基地上,還做了很多試驗,證明在淺丘地區,實行科學施肥、綠色防控、全程機械化服務,不僅能提高糧食產量和品質,還能提高勞動效率,減輕勞動強度。

“目前,仁壽縣有耕地120萬余畝,已建設高標準農田55萬余畝,建設農業園區9個,其中糧食和糧經復合園區各1個。”仁壽縣農業農村局相關負責人介紹,該縣根據每個園區各個業主不同的生產條件,進行科學規劃和指導。同時加大農業技術培訓力度,新型農民培訓班遍地開花,越來越多的新農人出現,并積極運用新科技,促農增產增收。

近年來,我市向科技要動力,大力推進農業先進技術應用,筑牢科技興農“軟環境”“硬支撐”,不斷夯實糧食豐收基本面。遴選發布農業主推技術26項,建設農業科技示范基地20個,培育農業科技示范主體102個,通過舉辦培訓班、召開現場會、送科技下鄉等多途徑多形式助推農業主推技術到位率達95%以上。

今年,為進一步為秋收提供全面技術保障,我市各地積極組織農業專業技術人員深入田間地頭,實地查看農作物成熟情況,強化水稻后期管理,面對面、手把手把農耕新技術傳授給農戶,加強農業生產技術指導,助力糧食穩產增收。“我們認真貫徹落實習近平總書記來川視察重要指示精神,結合市委全會部署,工作有了更清晰的路徑。”上述負責人表示,接下來將進一步發揮科技引領和創新作用,整合農技人才,不斷探索新的農業模式,培育更多新型經營主體,不斷壯大農事服務隊伍,提升農業機械化水平。

機械化收割,確保顆粒歸倉。 眉山日報全媒體記者 廖波 攝

C

多元種植模式

實現一田多產

近日,在彭山區公義鎮欣榮村稻藥現代農業產業園區內的澤瀉種植已接近尾聲。村民趙友良是當地的種植大戶,今年他流轉了600多畝土地種植中藥材。據他介紹,水稻制種加中藥材輪作,平均每畝毛收入能達到7000多元。“‘稻藥輪作’既能保證糧食穩產,又能增加土地收益和提高農民收入,真正實現了‘一田雙收’。”

為了進一步提高土地利用率,近年來,彭山區因地制宜,通過各類農業專業合作社帶頭,充分利用收割水稻后的稻田,開展川芎、澤瀉等中草藥種植,推行一季水稻、一季藥材的“稻藥輪作”模式。“‘稻藥輪作’能夠有效提高農田的種植效益。”彭山區農業農村局高級農藝師李紅春介紹,截至目前,全區中藥材種植面積約3萬畝,通過“稻藥輪作”,可畝產水稻700余公斤、中藥材200余公斤,預計今年中藥材產量將達到7500噸,實現產值1.3億元。

今年東坡區有水稻面積48.9萬畝,8月中旬開鐮收割。該區水稻豐收后,廣大種植戶搶種油菜、川芎、蔬菜等作物,確保實現“一田多產”。得益于大力推廣的“稻菜”“稻藥”種植模式,東坡區在保障糧食安全的同時,又大大增加了農民收入。

在水稻豐收的同時,稻田鴨和稻田魚也到了銷售旺季。在東坡區永豐片區“稻鴨魚共生”示范田,肥美的鯽魚、鰱魚到了收獲期,吸引了很多市民現場選購。“今年,我總共承包了600余畝土地來種糧,并將其中400畝土地用作打造‘稻鴨魚共生’新模式示范基地,在保證糧食安全的情況下,我們在示范田里投放了鯽魚、鯉魚、鰱魚等150多公斤魚苗和4000多只鴨子。”種植大戶趙友勇說,“整個養殖過程中,我們不施化肥、不打農藥、不用飼料喂魚喂鴨,讓消費者吃到生態、健康、綠色的農產品。新型的種植模式不僅可以保護農業生態環境,提供生態健康的食品,每畝田還能增加三到五百元的收入,大大提高了稻米品質和經濟價值。”

農業生產中的輪作、間作、套種等技術,是現代農業生產中防治病蟲害、增產增收和提高農產品品質的重要生產手段。

在水田上,推廣稻-油、稻-麥水旱輪作,“稻蝦、稻魚、稻蛙”立體種養模式;在旱地上,推廣大豆玉米帶狀復合種植、糧經復合種植模式;在經果林上,實行增種一季大豆的種植模式……我市探索輪作模式,讓土地不再閑置,套種模式解決“爭地”難題,復合種植提高單產水平,通過輪、間、套作,提高復種指數,穩定增加糧食播種面積,實現綠色、優質、穩產、增收。 截至目前,全市已騰退草坪果園1.7萬畝、復耕撂荒地6.1萬畝、果園間套種糧10萬畝、復合種豆12萬畝。

來源丨眉山日報全媒體記者 羅思源 見習記者 廖帥