從眉山走出的中國工程院院士李俊賢:畢生創新 做國家騰飛的“推進劑”

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-06-20 09:22:46

責任編輯:雷堯

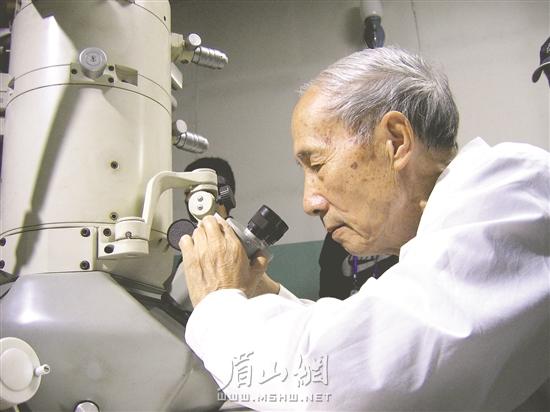

李俊賢院士正在做實驗。(資料圖片)

眉山網記者 劉娟

人物簡介

李俊賢,1928年生于眉山,中國工程院院士,化工合成專家,是我國化學推進劑領域的開拓者之一,中國聚氨酯工業的奠基者之一。他主持參與了偏二甲肼等產品的研制。偏二甲肼迄今廣泛應用在多種型號的戰略、戰術武器,先進魚雷,長征系列火箭,衛星和飛船等裝備上。

6月17日早晨,在河南洛陽黎明化工研究院家屬區外,不少老人正在這里散步、晨練。91歲的李俊賢行色匆匆地從他們身邊走過,直奔黎明化工研究院去上班。旁人都說:“李院士走路的氣勢真不一樣。”

走進辦公室,李俊賢迅速打開電腦,瀏覽各個專業網站。“每天都要看看有沒有新的文章。要學習新的東西,將來看到學生做錯了,我才可以給他們指正。我要告訴他們,讓他們在遇到問題時,換個方向去思考。”

李俊賢出生在眉山(現東坡區)一個農民家庭。他剛記事時,父親就因有病不能下地干活。一家五口的重擔全壓在母親一個人肩上。盡管生活十分艱難,母親還是堅持讓他上學。在家族的資助下,他讀完高中,考入四川國立中央技藝專科學校化工專業。

“那時,四川沒有什么工業。我想將來做個肥皂,開個小工廠也可以。”李俊賢說。

1950年8月,李俊賢畢了業。就在他為工作愁眉不展時,東北化工局到成都招聘技術人員。得知消息后,李俊賢立刻趕往成都。“那時我連家都沒回,跟家里說一聲就走了。不是坐車,步行了三天才到。”

李俊賢順利被東北化工局招錄。在東北,他一待就是七八年。由于工作業績突出,他被派遣到蘇聯進修一年。也正是這次進修,讓他的人生軌跡發生了巨大變化。

用擔當

制成火箭“推進劑”

20世紀60年代初,我國決定發展國防尖端技術,安排了“兩彈一星”及其推進劑的研制任務。30歲出頭,剛從蘇聯進修回國的李俊賢,被安排負責研制一種叫偏二甲肼的火箭推進劑。

推進劑之于火箭,就像汽油之于汽車。李俊賢的目標,是實現我國在偏二甲肼這一液體推進劑主要高能燃料上的突破。

“當時,氯胺法制偏二甲肼有氣相法和液相法之爭。我們接到的任務是開發氣相氯胺法。”李俊賢說,在實際研制中,他和組員們發現,氣相法很難在短期內提供大規模生產所需技術數據。

因此,他們決定在完成氣相法任務的同時,“秘密”進行液相法的研究。經過近半年的努力,李俊賢和同事們的液相氯胺法制偏二甲肼的研究終于成功了。其成果被評為中國工業交通戰線十大成果之一。

1966年,李俊賢再接重擔,到青海大通縣一個山溝里籌建黎明化工廠,建設中國第一套氯胺法制偏二甲肼裝置。住茅草屋,睡土炕大通鋪,吃鹽水煮蠶豆、青稞粉,忍受高原反應,他得了嚴重的胃病。“作為一個共產黨員,這個事情你不去做,拿給別人做,不太合適。”李俊賢說,1968年,由他主持研制的用于人造衛星發射的高性能化學推進劑——偏二甲肼終于誕生并投產。

1970年4月24日,偏二甲肼助力我國第一顆人造衛星東方紅一號順利升空。直到今天,它仍是我國重要的推進劑品種。長征系列運載火箭、神舟系列飛船升空,均使用了偏二甲肼。

用創新

研究“796燃料”助推魚雷

20世紀70年代初,中國海軍服役的唯一熱動力魚雷是以煤油、壓縮空氣為推進劑的53-66型魚雷,最大航程4km,只能用于水面作戰,技術指標遠落后于國外發達國家所用魚雷推進劑的動力(最大航程46km)。差距大的原因之一,是推進劑的能量低。

為改變落后現狀,1973年9月,燃化部向黎明化工研究所下達了研制性能指標類似最大航程46km的魚雷推進劑(796燃料)的任務。李俊賢任技術負責人。

由于擔心黎明化工研究所兩三年內難以提供大批量796燃料,延誤新型熱動力魚雷的交貨期,使用部門提出先用國內已生產的硝酸異丙酯來研制新一代熱動力魚雷,等796燃料研究成功后,再用其研制新的熱動力魚雷。然而,一旦硝酸異丙酯用于魚雷,那就意味著中國魚雷要比世界先進魚雷落后一代。李俊賢當場提出:“要搞就要搞世界一流的!要相信科學,更要相信我們所的實力!”李俊賢表示,保證完成任務。

1977年6月30日,李俊賢和同事們生產出了合格的796燃料,把我國先進魚雷研制的時間表提前了三年,切實增強了我國海軍實力。

繼796燃料后,李俊賢又領導黎明化工研究所先后完成了主要用于衛星和飛船增速入軌的一甲肼,用于神舟系列飛船升空使用的高氯酸銨固體氧化劑等一系列高難度科研項目。

2010年,“嫦娥二號”衛星圓滿完成奔月任務,其中發動機點火調姿發揮了關鍵作用,而為該發動機提供動力源的,仍然是李俊賢及其同事們。

用責任

助推企業發展

20世紀80年代初,黎明化工研究所從青海遷到河南洛陽,改名黎明化工研究院,走上了企業化發展道路。時任院長兼總工程師的李俊賢,將目光放在了“萬能塑料”聚氨酯的研究上。

當時,聚氨酯在國外廣泛應用于汽車、家電、家居等行業,而在我國基本處于空白狀態。李俊賢查閱了大量資料,決定將研發目標鎖定在代表世界先進材料技術方向的聚氨酯反應注射成型技術上。

為此,他卸去院長和總工程師的職務,成為黎明化工研究院技術委員會主任,用實際行動表達對這個項目的支持。后來,設計院大力發展聚氨酯產品,開發出了幾十種技術,為我國聚氨酯工業的發展奠定了基礎。

干一樣,成一樣,李俊賢靠的是什么?

他說:“搞科研來不得半點馬虎,最怕的就是‘差不多’。成功往往從發現問題而來,只有扭住問題不放,才能找出辦法。”

干事沖在前,申報榮譽卻往后退。在很多成果申報署名上,李俊賢總是把自己的名字去掉。他說,工作是大家一起做的,功勞是大家的。

用傳承

關心人才成長

2018年6月8日,李俊賢把辛辛苦苦積攢下來的300萬元錢捐獻出來,設立博士創新基金和困難幫扶基金。

這讓很多人感到不可思議。因為他和老伴丁大云平時非常節儉。他們住在單位家屬院的普通房子里,書柜、床、縫紉機都是從青海搬到洛陽的。床訂了又訂,書柜修了又修,就連李俊賢用的“卡包”,也只是一個藥品包裝袋。

近幾年,為了工作、生活方便,院里要給李俊賢配專車,他堅決拒絕。“工作需要用車,會向組織申請,生活中哪能用公車辦事?坐公交就很好。”他說。

“很多人問我們,把這么多錢捐出去心不心疼?真的不會,留下的錢,自己夠花就可以了,能培養更多的人才,幫助更多的困難職工,這是我們更大的福氣。”李俊賢說,他最關心的就是人才,“要有緊迫感。培養博士,充分發揮他的作用,能夠更好地把我們整個事業往前拉一步。”

為了搞好科研,培養與時俱進的人才,他經常用中文、英語、日語、俄語四種語言查閱最新研究文獻,用最新的知識指導學生。學生劉丹說:“他就像我爺爺一樣照顧我們,有嚴謹的作風,為人和善,是我眼里的一個傳奇人物。”

2018年8月10日,在中國化工集團總公司舉辦的中國化工終身成就獎的頒獎典禮上,當90歲的李俊賢走進會場時,在場所有人員站立起來,用經久不息的掌聲表達對老人的敬意。

面對大家的掌聲,李俊賢卻簡單而平和地說:“我現在年紀比較大了,今后我們的同志,跟著黨走,把工作做得更好,做得非常好,謝謝大家。”