與新中國共成長 深情講述70年變化

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-09-16 15:00:59

責任編輯:雷堯

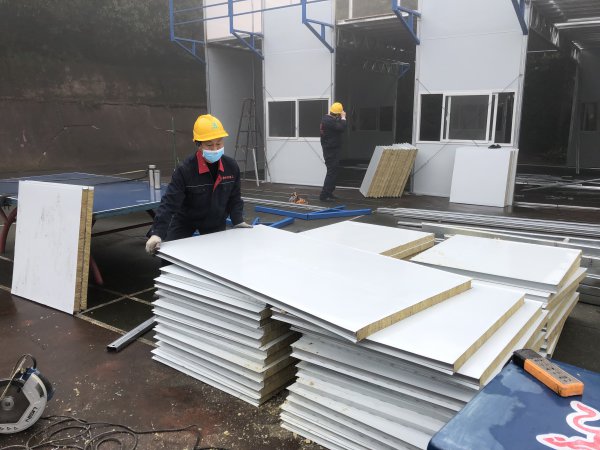

劉克超用手機拍攝新岷江一橋。

許春華樂呵呵地談起70年變化。

暢所欲言講變化。

眉山網記者 羅端 文/圖

暢所欲言話成就 70年輝煌說不盡

“城區面積大了,樓房高了,道路寬了,車輛多了。”“新中國成立70周年,我們的國家發生了翻天覆地的變化,取得了舉世矚目的成就。”“今天的幸福生活來之不易,我們一定要聽黨話、感黨恩、跟黨走。”……9月4日上午,6位來自東坡區關心下一代工作委員會的老同志齊聚一堂,圍繞“我看新中國成立70周年新成就”談親身經歷,話偉大成就。

這6位老人平均年齡超過70歲,他們都是東坡區建設與發展過程中的親歷者。老人們分別就日常生活中的“衣食住行”、市容市貌、職業教育發展等方面憶往昔、說發展、談變化,對新中國成立70年來發生的翻天覆地的變化無比贊嘆,飽含深情地表達了對黨、對祖國的無限熱愛和無比忠誠,對社會、對美好生活的良好祝愿和殷切期待。

今年70歲的楊玉斌感慨道:“過去種植都用人力、最原始的方法,現在農業發展機械化,效率大大提高;過去只有逢年過節才能‘打牙祭’,現在根本不愁吃。現在創文、創衛、創森工作正在東坡區如火如荼地開展,群眾生活質量提高了,環境變美了,市民的素質也提高了。”

“我相信,美麗東坡一定會在黨的領導下越來越美麗,越來越繁榮,越來越富強!”太和鎮關工委副主任、老協主任李德彪滿懷信心地說。

……

通過“講、看、贊”,老人們談出了對新中國成立70年來所取得的新成就的新認識,談出了自己作為新中國建設發展的親歷者、參與者和見證者的自豪感和光榮感。大家紛紛表示,將不忘初心,發揮余熱。

家鄉巨變 從過去的河灘地到住進電梯公寓

作為新中國成立70年來發展歷史的見證者和親歷者,70歲的劉克超滿懷激動地講述了自己70年來經歷的變化。

劉克超是崇禮鎮岷江村人,參過軍,在入伍期間參與過成昆、襄渝、青藏三條鐵路的修建。退伍后他回到眉山,擔任過岷江村黨支部書記、崇禮鎮副鎮長、崇禮鎮司法所長。退休后,他任崇禮鎮老協會長、關工委執行主任至今。

新中國成立以來,變化非常大,不僅人們的生活富裕了,而且在各個方面的發展讓人感到欣喜。“記得我剛參加工作時,眉山城區遠沒有今天這么繁華。”劉克超說,當時到城區只能步行,后來有了汽車,修建了岷江一橋,群眾出行變得越來越方便,而原來的老舊房也變成了高樓大廈。

劉克超原來的家在崇禮鎮岷江村3組,2006年8月,當地開始征地拆遷,作為第一戶成功拆遷的人家,他見證了拆遷地經過改造,從一片河灘地變身工業園區,建設了幾十家企業和眉山會展中心,并建成了中國泡菜城。“我們的安置房也都是十八層的電梯公寓,我做夢都沒有想到,自己不出一分錢還能住上電梯公寓。”劉克超高興地說。

如今,萬科集團在崇禮鎮投資300億元打造眉州文化村,將集高級住宅、高檔商廈、高級休閑娛樂和山水林園于一體。“我相信,隨著眉山新岷江一橋的正式通車,將給崇禮新城帶來更大更美的變化!”劉克超滿懷憧憬地說。

城鎮化水平顯著提高 城市建設多姿多彩

“我生在新中國,長在紅旗下,見證了我們偉大祖國站起來、富起來、強起來。”9月4日,70歲的許春華飽含深情地講述了自己與新中國共成長的故事。70年來的變化,讓他贊嘆不已,“我們的城市大變樣,農村結構大調整,人民生活步入了實現小康的快車道。”

許春華回憶道,1997年的眉山縣城很小,小到從城南開車到城北只要20分鐘不到,小到一路走過去遇到的全是熟人。如今的東坡區經過20多年的發展,城區規模成倍擴大,交通網絡四通八達。

東坡區自2000年起開始搞起了公路“村村通”“戶戶通”,經過10多年的發展,交通建設取得了巨大的變化。“城市建設、房屋建設更是大變樣,上了好幾個臺階。”他說,眉山建市前,城區沒有一座高樓,如今電梯公寓、高層建筑鱗次櫛比,“大家有了安居樂業的環境,人人都有房住,幼有所學、老有所依、病有所醫……”

新中國成立70年來,東坡區農業基礎作用不斷加強,工業主導地位迅速提升,經濟發展的全面性、協調性和可持續性不斷增強。

“70年來,東坡區農業生產條件持續改善,綜合生產能力快速提升。”許春華說,新中國成立初期,當地農業生產基礎單薄,“靠天吃飯”現象明顯,糧食產量較低。改革開放以來,隨著農村改革的深化,農業綜合生產能力不斷提升,農業經濟快速發展。黨的十八大以來,農業機械化程度持續提高,主要農產品產量穩定增長。

“農村結構調整是東坡區最大的亮點。”許春華說,過去,東坡區主要種植小麥、水稻,現在農業種植結構經過調整,從過去水果品種單一,只有“9號臍橙”,到如今有枇杷、李子、櫻桃等種類。不僅如此,還建成了中國泡菜城、50萬畝的蔬菜基地,使農民收益大幅增長,生活質量大大提高。

談及70年來的變化,許春華說,自己有太多的“沒想到”,太多的驚喜,“沒想到從過去沒有一所學校到如今教育普及,沒想到從有汽車到人們能擁有私家車,沒想到現在一部手機就能知天下事……”

城鄉統籌發展 鄉村面貌煥然一新

說起思蒙鎮的大變樣,今年71歲的馬華清很有感觸。“我在思蒙鎮工作、生活了40年,變化太大了,三天三夜都說不完!”

馬華清出生在思蒙鎮蓮花村的一個窮苦家庭,家里有5個兄弟姊妹。過去,鎮上老人們有“有女不嫁蓮花壩”的說法,因為那里太窮了。“過去大家就種點油菜、小麥,產量很低。”馬華清說,過去都是黃泥巴田、爛泥田。經過農業結構調整,如今的蓮花村已截然不同了,經過種植技術培訓,大家都種起了蔬菜、果樹、茶葉等經濟作物,積極發展產業,大伙腰包鼓起來后,不少人在城里買了電梯公寓,日子越過越滋潤。

如今的思蒙鎮,公路硬化了,環境變美了,產業興起了……目前思蒙場鎮有大小街道20余條,下水道、街燈、綠化、自來水、天然氣等配套設施齊備,可容納萬人的綜合貿易市場、宣傳文化服務中心、中心文化廣場、廣播電視、餐飲娛樂等一應俱全。不僅如此,該鎮還獲得了全省鄉鎮200強、四川首批100個小城鎮建設試點鎮、四川省創建文明小城鎮示范點、全國創建文明村鎮工作先進單位、眉山市工業重點鎮等榮譽。

太陽能路燈、彩磚、行道樹、雨污分流……思蒙鎮有了現代化城市的元素和符號。這些變化,讓馬華清看在眼里,樂在心里。“我雖然是農村人,過的卻是城市人的生活。”馬華清說,每到茶余飯后,他都會去文化廣場散散步,看看風景。

安居樂業生活美 從解決溫飽到邁向全面小康

9月4日中午,在東坡區關工委參加完“我看新中國成立70周年新成就”座談會的楊明清,走進眉山城區一家餐館就餐,回鍋肉、水煮牛肉、宮保雞丁、藿香鯽魚……菜單上琳瑯滿目的菜品,讓他想起了過去吃不飽的日子。

小小餐館從一個側面折射了70年來餐桌的變化。楊明清回憶道,小時候糧食短缺,白饅頭是“奢侈品”,主菜只有蘿卜、大白菜等。隨著國家經濟發展,溫飽已不再是問題,“過去過年才能吃頓好的,現在天天像過年。”

說起新中國成立70年來的生活變化,71歲的楊明清打開了話匣子。1949年,新中國剛剛成立,溫飽成了當時百姓的一大難題,由于他家人口多,每年的糧食都要精打細算。“以前吃不飽、穿不暖,路是毛溝路,水要靠挑;現在吃穿不愁,還用上了自來水。”“以前點的是煤油燈,又黑又暗;現在安裝電燈,到晚上就亮堂堂的。”“過去出門靠步行,現在有了各種交通工具。”……70年來,中國共產黨堅持讓人民群眾共享經濟發展、社會進步成果,人民生活水平從解決溫飽到實現總體小康,正在逐步走向全面小康。

“過去是計劃經濟,買什么都要票。”楊明清一邊說著,一邊抖了抖衣服說,“以前買布要布票,買糧要糧票,穿的都是布滿補丁的衣服、褲子,哪里像現在,想穿什么、吃什么上趟超市就搞定。”

70年來,楊明清見證了眉山的巨大變化。如今,退休后的他在東坡區關工委任副主任,專注于開展關愛下一代健康成長工作,繼續為社會奉獻余熱。