寨子城: 一片林 一座城 一段歲月

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-08-26 10:59:07

責任編輯:羅思源

楊宇春 眉山網記者 劉娟 文/圖

多年前,聽朋友說,眉山有座修建于清朝的寨子城,古老而神秘,繁華時,熱鬧程度跟小縣城差不多。這個“寨子城”究竟在哪兒?人們為何要修建這樣一座古寨城?如今的它保留著怎樣的容顏?在文旅融合發展的當下,它將何去何從,如何迎接新生與希望?

8月25日,記者來到東坡區秦家鎮宋坪村長楸山上,見到了這座古寨城。這里,有歷史悠久的古城墻,有留存至今的古城門,有搬遷至此的眉州武廟(城隍廟、斗姆廟、關帝廟),有寨子城的傳說與故事……

即便寨子城的遺址遺跡已被一百六十多年的風霜改寫了面目。但是,說起這座城池,無論當地的老者還是年輕人,都能把它的面積說得清清楚楚:“太平寨,穿城三里三,圍城九里三。”

探尋寨子城

寨子城位于眉山城西北方向,東坡區秦家鎮宋坪村三組。這里距市區約28公里,與成都市蒲江縣交界。

出秦家場鎮,沿一條蜿蜒的水泥路來到長楸山下。站在山下仰望,但見密密麻麻的樹林,一棵棵大樹好像要升入云霄。知了酣暢淋漓的歌聲,也像是在迎接我們的到來。

寨子城內的石梯。

據東坡區文管所所長楊宇春介紹,寨子城的東、南、西三面為深澗,北面為懸崖,山的前后各有一條小道通向山頂,道路崎嶇難行,有“一夫當關,萬夫莫開”之險。

果不其然。我們從寨子城的東面上山,蜿蜒的山路雖已硬化,但左邊是懸崖,右邊是巍峨的山體,十分險峻,車只能小心翼翼地通行。

到了山頂,只見成片的棗樹上掛滿了棗子,還有一片片玉米在隨風舞蹈。楊宇春指著一片垮塌的墻角對我們說:“這就是寨子城的城墻。”

說是城墻,實際上是剩下的墻基,高出地面僅有一尺的距離。“穿城三里三,圍城九里三。”宋坪村黨支部書記鄒先金說,小時候,他就聽祖輩、父輩們說過,寨子城和當時的眉山縣城形制基本一致,寨內有集市,分上街和下街。“相當于一個小縣城,什么都有,包括辦公區、跑馬場、校場等,山下的人還將柴火、蔬菜等物資挑到山上去賣。”

寨子城山高路遠,像一個“世外桃源”,藏在“深閨”。是什么人在這樣一個地方修建了一座城池?又是誰造就了它的繁華?

寨子城下的水庫。

據民國十二年版《眉山縣志》記載“清咸豐(1851-1861)間,鄉人避藍李賊亂,結寨其上”。由此可以推斷,寨子城應該是當時的眉山、青神、蒲江等縣富戶,為防范農民起義而筑城設寨武裝自保的古城寨遺址。但也有人說,藍李農民起義是在寨子城建成后五年才出現的,為了防范農民起義的說法并不科學。

不管寨子城是為何而建,在當地人代代相傳的傳說中,我們不難推算,寨子城其實就是當時的富豪為保護家產而修建的自保城池。

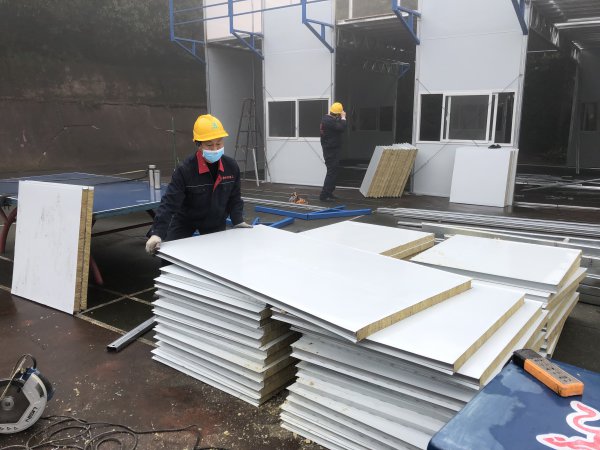

楊宇春說,當年的寨子城,城池平面呈倒葫蘆狀,修建耗時7年零10個月,每天有1700多名民工在山上勞動。

隨著時間的推移,寨子城已經失去了往昔的模樣,只留下太平門(南門)、水東門(東門)、福德門(西門)三道城門。

寨子城東門遺址。

據有關記載顯示,太平門位于最南葫蘆口位置,為寨子的主要出入口,北城墻為葫蘆底。寨縱深約1200米,最寬處約270米,葫蘆中部最窄處位于西門和東門位置,距離約為110米。實際測量得出城墻周長約為2770米,寬1.5-3米,高約4米。太平門為前寨門,是進山之道,門額書刻“太平砦”,題記為“咸豐甲寅年(1854)小陽月”。

水東門位于寨子城東側偏北部,下臨深澗,經考察,可能為取水所設。西門為后寨門,又稱“福德門”,形制與前門相似,至今仍保留了部分遺跡。

“每個城門的大小不同,材料不同,或與當時的財力有關。”當地村民李攀元介紹,聽祖輩們講述,寨子城在修城門時,修到西門,資金已經缺乏。正當修建者決定將西門簡單修建時,卻在西門處挖到了黃金。有了財力支撐,西門便在規模和用料上比東門修得更好。

建成后的寨子城,以其險峻、易守難攻而得名,故又取名“太平砦(寨)”。

直到二十世紀五十年代后,這座城寨在一場熊熊大火中逐漸衰落。后來,跑馬廳、演武廳、議事廳等建筑被拆。如今,走進寨子城,只能見到隱藏于密林間的城墻遺址,充滿了歷史的滄桑感和時代的神秘感,就像一座“失落的古城”,安安靜靜地躺在那里。

遇見眉州武廟

“失落的古城”并沒有完全失落。在當地政府的發展打造下,二十世紀九十年代,它重現了一段繁華時光。

古寨“復興”,源于眉州武廟搬遷至此。

眉州武廟建筑。

據楊宇春介紹,眉州武廟,又稱關帝廟,原位于眉山城區大北街紅星機械廠內。《眉山縣志》(民國十二年版校注本)記載:眉山武廟在治北,雍正間金一鳳重修。乾隆四十二年(1777),知州蔡宗建新建拜廳。五十三年(1788),知州趙秉淵重修大殿。1993年遷建于寨子山,位于寨子城內。

“當年,政府為了發展旅游業,出資500多萬元將城里的眉州武廟遷到了寨子城內。武廟遷至寨子城后,寨子城繁華了幾年。來來往往的游人、香客多了起來。那時,門票兩元錢一張,每天的門票收入都能達到兩三千元錢。就連賣幾毛錢一碗的涼水小攤,一天也能收入幾百元。”鄒先金說,只可惜因為交通閉塞等多種原因,后來,去寨子城的人越來越少,寨子城也就變得蕭條了。

如今,山上冷冷清清,武廟附近,只有一戶村民居住。整個寨子山,也只剩下七戶人家。武廟內,除了兩名管理者外,很少有人再來到這里。

即便如此,挺立在此的眉州武廟依然散發出它古老而精致的魅力。

眉州武廟。

眉州武廟,依山布置,坐落于多層臺地之上,兩側是對稱布置的廂房,形成兩進院落。從山門由下而上,可以看見山門、原山門(城隍廟)、前殿(斗姆廟)、大殿(關帝廟)。從山門進入武廟,向上行走,宏偉而古樸的建筑,可以讓人很快安靜下來,與歷史對話。

武廟建筑屋面,有硬山、懸山、歇山等,建筑結構多以抬梁和穿斗相結合。磚木結構以及撐拱、垂花、雕花門窗等,彰顯出四川傳統建筑的別致與優雅。

楊宇春說,武廟建筑群使用的雕刻構件,如垂花柱、駝峰、撐拱、雀替等,比例適中,雕刻精美。武廟建筑采用了較多的石質柱礎,特別是中軸線的建筑,柱礎雕刻有各種圖案,或為花草,或為騰龍,或為吉祥圖案,內容豐富,雕刻生動逼真。尤其是山門的盤龍脊最為精美。脊飾為燒制脊磚拼接,四龍飛騰于祥云之間,寶頂為雙龍奪珠,整個脊飾氣勢非凡。城隍廟屋檐上,保留至今的“飛天”彩繪更是讓人過目不忘。

關帝廟。

走出眉州武廟再往回看,古樸的廟宇安安靜靜地佇立在那里。時而飛過它頭頂的飛機,聲響偶爾打破著那里的寧靜。或許只有這時,我們才能看到廟宇與外界還有一段穿越時空的對話。

居住在武廟門外的85歲村民邵淑英說,她十多歲就結婚到了寨子城,當時在寨子城上還見到過一座字庫塔。時光的變遷,這座字庫塔消失得無影無蹤。整個寨子城,除了眉州武廟外,其余地方都種上了果樹、莊稼。

守候寨子城多年,如今談起寨子城,當地人失落的眼神里仍會亮出一道光。寨子城作為省級文物保護單位,不僅在當地人心中有重要地位,在考古學者眼中,其文化價值和旅游價值都不可估量。

隨著省、市、區文化和旅游發展大會的召開,寨子城是否能乘著文旅融合發展的東風,再現它的昔日輝煌?

“武廟可以說是四川省內保存最完整、體量最大的清代建筑群。目前,我們正在為它申報國家級文物保護單位做各種努力。”楊宇春說,如果“國保”申報成功,寨子城這座古城池或將成為東坡文旅融合的新名片,煥發新生與活力!