周廟村:昔日窮山村 如今幸福村

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-07-21 09:12:26

責任編輯:雷堯

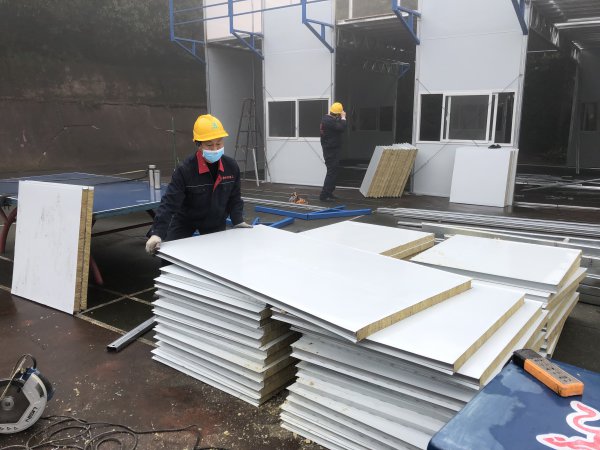

航拍周廟村。

眉山網記者 殷勇 文/圖

鄉村名片

東坡區盤鰲鄉周廟村地處長丘山脈,屬我市扶貧連片開發重點區域。全村幅員面積16.7平方公里,共有10個村民小組、814戶2657人,曾是市級貧困村。近年來,該村根據當地的地理條件和發展情況,結合群眾需求,以產業扶持為抓手,通過種養殖業等實施產業扶貧,確保村上有致富產業、每個貧困戶有發展項目;同時,不斷完善基礎設施建設,推動了周廟村發展。

7月19日清晨,細雨籠罩下的東坡區盤鰲鄉周廟村,一片寧靜安詳。遠處的長丘山浸潤在霧氣中,縹緲如仙境。村民劉明軍從自家小院走出來,穿過平坦整潔的水泥路,走進綠油油的果園。眼前的鄉村,一片生機盎然,讓人格外舒心。

近年來,周廟村通過完善基礎設施建設,深入開展農村環境綜合整治,不斷調整提升產業結構,積極開展農村精神文明建設等多項舉措,讓昔日的窮山村逐漸蝶變成今日的幸福鄉村,“一水護田將綠繞,兩山排闥送青來”的旖旎風光,在這里得到完美呈現。

建好基礎設施

改變貧窮落后

邊遠與貧窮,曾是周廟村的代名詞。

“落后的交通條件,讓村民吃盡苦頭。”該村黨支部書記蔣兆學回憶說,以前由于不通公路,村民出行只能靠雙腳,去一趟集鎮,沿著崎嶇的山路來回要好幾個小時,有些偏遠的村民去趟集鎮,常常是天沒亮就啟程,天黑了才回到家中,這種“兩頭黑”的日子重復了不知多少個年頭。

對此,絕大多數周廟村村民都有一段不堪回首的記憶。村民劉明軍告訴記者,因為交通不方便,村里種的經濟作物、養的雞鴨鵝都賣不出去,很多年輕人紛紛外出,包括他自己。

要致富先修路!為改變貧窮落后的面貌,近年來,周廟村“兩委”多渠道籌措資金,改善村內基礎設施。“先后修建了1組1.5公里村道,3組1.5公里村道;打通了連接萬勝鎮的5公里鄉道,連接蒲江縣的5公里縣道;正在新建7組5公里村道,目前全村新建道路共有30公里左右。”蔣兆學說。

“因為這條路的修建,村里已有500余畝荒地‘動’了起來,預計將新增3000畝柑橘。”當天,站在村里直通蒲江縣城的水泥路上,該村村主任李德兵介紹。

水果運輸難,以前周廟村的柑橘如何出山?李德兵蹲在地上,畫出一條線路:從周廟村出發,經張廟村到海螺村,進入蒲江縣長秋鄉到壽安鎮,最后從壽安上成雅高速。路不好走,采購商給出的果子采購價就偏低;如遇下雨,采購商不愿進山,果子更難賣出去。2015年,該村5組村民周家海就曾因為水果運輸難問題虧了上萬元。水果運輸難的情況讓周廟村大片“低產林”改“高產林”的計劃推進不利,“老百姓積極性不高,特別是林地在山上的。”李德兵說。

2015年8月,3公里的產業道完工投用。2016年,周廟村500余畝常年撂荒的林地因此“動”了起來,全部種上了春見。“現在周廟村賣果子,直接走蒲江,不到半小時就可以上高速,運費節省了三分之二!”據測算,周廟村1萬余畝水果林,今年,因這條產業道節省了運費400萬元。

同時,該村近兩萬畝撂荒林地迎來了發展機遇。“原來覺得賣果難、不想種的村民也開始心動”,李德兵介紹,兩年內村里預計新增3000畝柑橘。

在村民劉明軍家門口,一條平整的水泥硬化路臨房而過。“硬化路修好以后,農作物從田地運到場鎮只要15分鐘的車程。現在東西運出去快了,還有專門的物流公司上門來收農產品,既節省了人力財力物力,又提升了效率。”劉明軍笑著說,公路修好以后,自家種的農產品賣出去的多了,日子眼看著就好起來了。

發展水果產業

村民增收致富

當天上午,周廟村婦女主任周學英帶著記者駕小車,穿梭在果樹林里,蜿蜒而上,行駛到了村上的山頂。“這里是觀賞全村果林非常好的一個位置,我們計劃結合水果產業,把周廟村打造成農旅結合的亮點村,不斷增加群眾收入。”周學英說。

“如果沒有水果,也就沒有周廟村的今天。從2007年起就開始種植柑橘、柚子等特色水果,靠水果產業群眾生活發生了翻天覆地的變化。”周學英十分感慨。

據周學英介紹,2007年以前,周廟村的主導產業是種桑養蠶,村民年人均收入不到3000元,全村一年生產總值不足300萬元。種地掙不到錢,村里大量的青壯年開始外出打工尋找出路。

2011年,村里的發展終于出現了轉機,在政府的引導下,青壯年開始陸續回村種水果。經過三年育苗、培植,2014年,種植的水果開始掛果。“當年,我們以1元錢每斤的價格賣了千萬斤水果。”周學英說,光靠種水果,全村就實現了1000萬元的產值;加上發展養殖業,村民年人均收入達到了1萬元左右,初步實現脫貧。

種植水果嘗到甜頭,2014年后,該村開始大力發展水果產業,改良水果品種。水果種植種類從單一的種植白柚擴大到種植愛媛、春見、清見、不知火、黃金蜜柚等多種水果。

“水果改良后,品質提高了,價格也蹭蹭地往上漲。”周學英說,例如春見、清見、不知火等小品種水果的價格可以賣到5元每斤,紅心柚、黃金柚等大水果的價格可以賣到2元每斤,全村種植的水果達到了畝產值3萬元,村民年人均收入明顯提升。

靠種水果,村民都賺了大錢。周廟村第一書記潘繼東告訴記者,目前,該村村民年人均收入在30000元以上,全村總產值在8000萬元左右。年收入10萬元及以上的農戶有80多戶,年收入20萬元以上的農戶有30多戶,年收入30萬元及以上的農戶有6戶,甚至還有1戶年收入達百萬元的農戶。

從2007年的村民年人均收入不到3000元,全村一年生產總值300萬元;到2014年,村民年人均達到了1萬元,全村總產值達到1000多萬元;再到2018年,村民年人均收入30000元,全村總產值達到8000萬元……周廟村發展越來越快,百姓生活也越來越富足。

治理環境污染

提升幸福指數

站在山頂上,放眼周廟村,錯落有致的民房依山而建,整潔干凈的道路通村達戶,各種樹木、花草點綴村莊的每個角落……而在以前,周廟村卻是另一番景象:部分家庭垃圾亂扔導致臭氣熏天,環境污染較重,村民改變生態環境的愿望相當迫切。

趁著美麗鄉村建設浪潮,該村實施了一系列改善環境質量的舉措。蔣兆學介紹,具體來說,該村先后通過推進農村生活垃圾治理,建立健全了生活垃圾收運處置體系,生活垃圾回收利用體系;推進農村生活污水治理,將農村水環境治理納入河長制管理,加強了污水處理設施建設,強化了污水處理科技支撐。

在整治提升村容村貌方面,該村實施鄉村綠化行動,深入開展環境衛生整治行動,環境保護的意識已經輻射到每個村民。在推進農業生產廢棄物資源化利用方面,推進畜禽糞污資源化利用,推進農作物秸稈綜合利用,科學確定綜合利用技術路徑。

“鄉村美不美,衛生是關鍵。”蔣兆學表示,近年來,該村加大環境衛生綜合整治力度,狠抓薄弱環節整改落實,采取多項有效舉措,大大改善了全村人居環境,提升了村民生活幸福指數。

看著整潔的路面,劉明軍十分感慨,“以前環境不好,大家也沒去想怎樣提升環境,現在在政府引導下,村上環境變了,到處是鮮花綠草,住著越來越舒心,越來越幸福。”

如今,煥然一新的周廟村,滿眼春色,處處透綠。鄉村振興的號角,如強勁的春風,催開了廣大村民的笑靨,催生著這片土地的盎然生機。