昔日鄰里今親人 感恩回饋傳孝道

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-06-20 14:45:59

責任編輯:雷堯

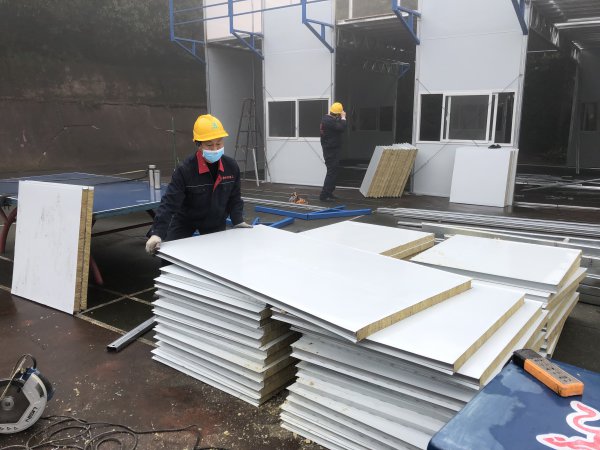

車玉芳為養母張學華整理圍巾。

眉山網記者 蹇瑋杰 文/圖

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”——從毫無血緣關系的鄰里,到相互依靠的親人,東坡區思蒙鎮嫻婆村張學華與車玉芳用其樂融融的家庭氛圍,將這句話作出了最好的詮釋。

“這倆娘母都是好樣的。”“同吃同住,照顧得這么好,真的不容易。”6月12日,記者來到東坡區思蒙鎮嫻婆村,一路詢問,村民對車玉芳一家都是贊不絕口。走進車玉芳家中,只見她103歲的養母張學華剛起床,正端坐在靠背椅上,而已75歲的車玉芳忙著為母親梳洗。“我媽很講究,頭發要梳順,衣服要整理好,收拾得一絲不茍了才會出門。”車玉芳說。

母女倆的故事,還得從車玉芳小時候說起。

幼失怙恃

鄰里干嬸成“親媽”

車玉芳原本姓高。她小時候有著一個幸福的家庭,父母盡管務農,但樂善好施,田中瓜果蔬菜熟了會給鄰居送上一筐嘗嘗鮮,誰家有了困難也會伸出援手。然而,在她12歲的時候,母親病逝,父親也因戰亂去世,只留下她孤身一人,衣食無著,是鄰居車安明、張學華夫婦毅然承擔起了照顧她的責任。

父母的離去給當時已經12歲的車玉芳心靈留下了很深的陰影。一開始,她并不愿意融入這個家庭,無論車安明、張學華夫妻如何耐心照顧,她內心始終不太接受,只愿意叫他們車叔張嬸。

“盡管如此,他們依然將我當親閨女對待。”回憶往昔,車玉芳說。

一件事最終改變了車玉芳的想法。有次她半夜發燒,病情嚴重。那時交通不便,若是從家到鄉鎮衛生院去看病,需要走很遠的山路。但是,車安明、張學華夫婦毫不猶豫,背著她摸黑出發,走了很遠的路到了鎮上,因為就醫及時,車玉芳很快痊愈。那一夜,車玉芳從養父那寬厚的背上再次感覺到了父母一般的溫暖。

此后,在車安明夫婦的無私照顧下,車玉芳內心的壁壘慢慢被打破。她對張學華也逐漸從最早稱呼的張嬸、干嬸到了媽媽,以后更主動將自己的姓由高改成了車。自此,兩個毫無血緣的家庭融合在了一起。

數十年過去,養父車安明過世,養母張學華如今也已103歲,車玉芳就精心照顧自己最親的“媽媽”。“她照顧我小,我要照顧她老,她就是我親媽!”車玉芳說。

暮暮垂老

用陪伴詮釋最真的愛

高壽的張學華腿腳不再靈活,需要拄著拐杖慢慢行走,每天,車玉芳都會陪著她在村中散步。“每天定時出來散散步,稍微運動下,對身體有好處。”

車玉芳介紹,張學華現在牙齒少了,說話不清楚,但每天胃口依然不錯,一頓可以吃一大碗飯和大半碗肉,尤其喜歡肥肉。而由于耳朵背,她還需要人大聲說才聽得清,一句簡單的話也常常需要說話的人不斷重復。同時,年齡大了,老人還很容易累,每天要在床上吃過早餐,再接著睡到中午才起床。盡管如此,家里的人依然耐心細致地照顧她。“看著她老人家活得這么有勁,我們全家都高興!”車玉芳說。

每天早上,車玉芳將早餐給老人送到床前,等她起床后,又照顧她洗漱收拾。晚上,擔心老人不好翻身,車玉芳夫妻干脆將床搬到了老人隔壁,方便照顧。

除老母親外,車玉芳在外打工的女兒女婿也回鄉一起生活。女婿肖紹奎過去在外做廚師,回家后便在嫻婆村開了家餐館,店里生意不錯。張學華則每天會坐在餐館門前,曬曬太陽,感受一下餐館的熱鬧氣氛。而外來的人,不管是路過的還是來就餐的,聽說這是位老壽星,也喜歡給老人家拍個照、合個影,每逢這時,老人家就更是高興。

“別看我媽年紀大了,可一聽到有人要給她拍照,可高興了。”車玉芳說。

耳濡目染

潛移默化傳承孝道

車玉芳對張學華細致的照顧,也感染著后輩們。“外婆與媽媽相互照顧,感情深厚,這樣的情誼真的很令人感動。”女婿肖紹奎介紹說,他們小兩口過去在深圳打工,后來因為放心不下家里的老人,于是回到了家鄉。“外婆、母親現在年紀都大了,需要有人來照顧,更需要有人關心她們。在外在家都能掙錢,可陪伴老人們的時間卻十分有限,還是想多陪陪她們。”

每天在餐館忙完后,一大家人吃過晚飯,車玉芳老兩口便陪著老母親,女兒拉著女婿,一大家人或者在村里走走,或者在門前閑坐,跟鄰居拉拉家常,這是車玉芳最快樂的時候。